もくじ|前の日|次の日

| 2006年10月20日(金) | 美術館へ行こう |

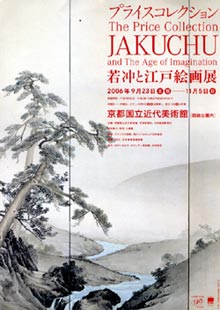

若沖が好きな姉と「プライスコレクション 若冲と江戸絵画展」に行ってきた。

若沖が好きな姉と「プライスコレクション 若冲と江戸絵画展」に行ってきた。例のごとく入館後は別行動。思い思いのペースでホールを回る。お互い気を遣わないで済むのが有難い。

階段の踊り場、休憩スペース、モダンな建物の大きな窓に切り取られた風景が絵画のようで気持ちが良かった。

帰りはぶらぶらと美術館のある岡崎から白川沿いに祇園へ。喫茶店にボツ。

没後200年の博物館展(2000年)も行ったという若沖ファンの姉とは違い、

私は伊藤若沖という名前ぐらいしか知らず、今日はじめて間近で絵を見た。

以前から姉が面白いといった理由が少し分かった気がした。

若沖といえば日本画というひとくくりの頭だったのだけど。

まるで銭湯のタイル画かのような技法の大作もあれば。

現代にも通じるようなデザイン的な絵画がある。

彩色の鮮やかな緻密な写実画、かと思えば線が豪放な水墨画。

もちろん伝統的な手法の日本画もある。

何の知識も無いが、作品を見て、どんな人だったんだろう、と思う。

若沖が現代ではなく江戸中期という時代に生きていた、と思うだけで面白い。

絵画そのものより、ひとなりに興味を抱いて家に帰って調べてみた。

青物問屋の跡取り息子に生まれたが、早々に家督を弟に譲り、生涯妻子を持たず、世間の雑事に興味を示さず、ひたすら絵画に没頭した人だったらしい。

なるほどなと思う。

画風に見られる変化。執念。

絵を描くことは苦しかったんだろうか。楽しかったんだろうか。

すべて体の一部で、それが生活そのものだったんだろうな。

ほんま。絵や、書って、その人以上に正直に語りますねぇ。

地道に手習いを続けたマジメな近藤勇の書 (ソコかよ)

柔らかく優しそうでいて右肩上がりの意地っ張りな歳三さんの書。

意外に荒っぽく、青年らしい豪快な総司の書。

また本物が見たいなぁ。

そうそう。

美術展などに行くと熱心にメモを取っている人や、回りに熱く語る人。

一角に陣取って、根が生えたように動かない人。

ガラス面に鼻息の痕跡を付けていく不埒な奴(…私です。目が悪いもんで)

そして、時には何で来たの?と思うような人達(たいてい複数形)

展示物さながら、こちらの鑑賞も結構面白いです。

鑑賞の仕方も知らないし、難しいことも分かりません。

ただ気の向くままに眺めている。

変に構える必要もなく、下駄履きで、それでも十分じゃないでしょうか。

Sako